1. はじめに

「なんとなく疲れが取れない」「休んでもスッキリしない」そんな悩みを抱えていませんか?

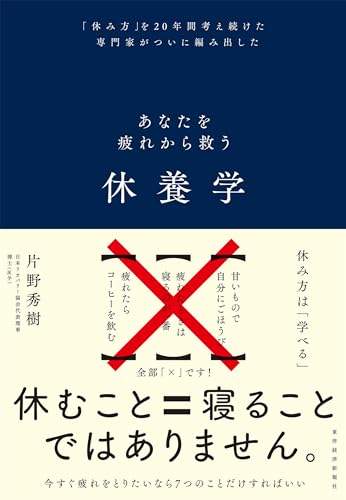

私自身、夜勤をしており生活リズムが乱れがちです。便秘や慢性的な疲れも気になっていました。そんなときに出会ったのが、片野秀樹さんの『休養学 あなたを疲れから救う』です。

読後は、単なる休息ではなく「攻めの休養」という考え方に目が覚めた気がしました。この記事では、本書の魅力を読者目線でわかりやすくご紹介します。

2. 「休養=寝る」ではない、7つの休養タイプ

本書で印象的だったのは、休養を以下の7つに分類していたことです:

- 休息タイプ:睡眠や安静など、体を動かさずに回復する休養

- 運動タイプ:軽い運動で血流やリンパの流れを促進

- 栄養タイプ:バランスのよい食事+食べ過ぎないこと

- 親交タイプ:人や動物とのふれあい、自然との接触(森林浴など)

- 娯楽タイプ:趣味や音楽、ゲームなどでストレス発散

- 造形・想像タイプ:空想、創作、瞑想、旅行の計画など

- 転換タイプ:模様替えや旅行など、環境を変えて心をリセット

これらを組み合わせて意識的に「自分に合った休み方」をすることで、心身の回復力が格段に上がるというのが本書の主張です。

たとえば、体が疲れているときには「休息タイプ」や「運動タイプ」を意識的に取り入れ、心が疲れているときには「親交」や「娯楽」などを活用すると効果的。ひとつの方法だけに頼らず、バランスを取ることがポイントです。

3. 疲労の正体と「活力」という考え方

本書の中で最も印象に残ったのが、「疲労の反対語は活力である」という一文。

つまり、疲れを取るためにはただ寝ればいいというわけではなく、自分に適した軽い負荷(=活力)を意識的に加えることが重要なのです。

著者はこの考えを「攻めの休養」と表現しています。たとえば、ウォーキングやストレッチといった軽い運動は、体に適度な刺激を与えながら血流を促し、老廃物の排出やリンパの流れを助けます。

このような活動→疲労→休養→活力というサイクルを繰り返すことで、基礎体力が高まり、疲れにくい体を作っていくのだと実感しました。

4. 自律神経と体調の関係性

夜勤をしている私は、自律神経の乱れが気になる日々を送っています。本書では、交感神経と副交感神経のバランスの重要性も丁寧に解説されており、「寝る直前に熱いお風呂に入るのは逆効果」「寝るときは中心体温を下げる工夫が大事」といったアドバイスも実践的でした。

また、ストレスが血糖値を上げ、たんぱく質と結びついて「糖化」し、体に悪影響を与えることも初めて知りました。糖化は老化や病気のリスクを高める要因としても注目されています。

さらに、自律神経のバランスを整えることで、免疫力が向上し、がんの予防にもつながる可能性があるという内容には驚きと希望を感じました。体と心はつながっているのだと、あらためて気づかされます。

5. 「ぐったり」から抜け出すヒント

疲れがたまると「ダラダラ or 頑張りすぎる」のどちらかになりがち。どちらも避けるべきと本書は語ります。

つまり、ぐったりが続いている時は「規則正しい生活+自分で選んだ軽い負荷(=活力)」をセットで意識することが、抜け出す鍵。

休みの日に好きなことをする、好きな景色を見る、少し歩いてみる。その一歩が、回復への道だと実感しました。

また、無理してハードな運動をするのではなく、自分が「これなら気持ちいい」と感じられる範囲で行うことが大切。ウォーキングやストレッチのような軽い負荷が、むしろ体を目覚めさせ、リズムを整える助けになります。

6. 私の場合:猫のゴロゴロ音と休養

個人的にとても共感したのが「親交タイプの休養」の項目です。

私にとって、飼い猫のゴロゴロ音は最大の癒しです。この本を読んで、それも立派な休養なんだと知り、ちょっと救われた気持ちになりました。読書もまた、私にとっては娯楽タイプの休養。

こうした「自分だけの癒し方」が、確かに意味のあるものなんだと気づけただけでも読んでよかったと思います。

他にも、森林浴や誰かとの雑談など、日常の中に取り入れられるリラックスの方法が多数紹介されており、改めて「日常にある休養」の価値に気づくことができました。

7. 「疲れたら休む」から「どう休むか」へ

『休養学』は、「休む=寝る」ではなく、「休む=力を取り戻すプロセス」だと教えてくれる一冊でした。

健康維持の三要素である「栄養・運動・休養」のうち、もっとも見落とされがちな“休養”に光を当てた本書。

日本人の働き方や、疲れが取れない現代人にとって、知っておきたい知識がたくさん詰まっています。

また、長時間労働やデジタル疲れのような現代特有の疲労にも、どう対応すればよいか具体的に示してくれる点もありがたい。日本人の生産性が低い背景に、「うまく休めていない」ことがあるのではという著者の問いかけも、考えさせられます。

8. まとめ|「休養」は自分を大切にする技術

『休養学』は、単に知識を得るだけでなく、「自分をケアする力を取り戻す本」だと感じました。

疲れを無視せず、正しく休む。休養を怠ることは、未来のパフォーマンスを下げることと同じだという視点は、多くの働く人に響くと思います。

仕事や家庭、人間関係に疲れている人にこそ、読んでほしい一冊。私もこれを読んでから、「今日はどんな休養を取り入れよう?」と考えるようになりました。

休養は、自分を大切にする力のこと。 この本は、その力を取り戻すヒントをくれます。

気になった方は、ぜひ手に取ってみてください。

気になった方はこちらからチェックしてみてください。

『休養学 あなたを疲れから救う』は各ストアで詳しく見られます!

読書の時間が取りにくい方には、耳で楽しめる「Audible」もおすすめです。

通勤中や家事の合間に聴けるので、意外と読書が身近になりますよ。

→ Audibleを30日無料で試してみる

コメント