「生きるって、こんなに過酷で、こんなにも優しい──」

そんな矛盾に、涙が出そうになる物語に出会いました。

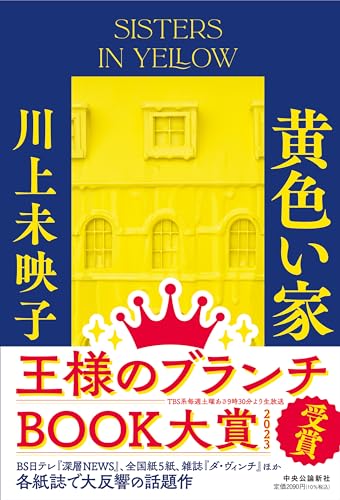

川上未映子さんの『黄色い家』は、社会の片隅で声を上げられずに生きてきた女性たちの、生々しくて切実な日々を描いた物語です。

読み進めるほどに、自分がどれだけ恵まれていたか、見えていなかった現実が突きつけられていきます。

辛くて、でも目が離せない。

「どんな本を読めばいいか分からない」

「今の自分に響く物語が欲しい」

そんなときこそ、この一冊が心に深く届くはずです。

1. 『黄色い家』はどんな物語?

主人公・伊藤花は、ニュースでかつて一緒に暮らしていた黄美子が監禁暴行事件で逮捕されたことを知ります。

それをきっかけに、同じ家で生活を共にした加藤蘭や玉森桃子との過去がよみがえっていくのです。

彼女たちは、家庭にも社会にも居場所を見つけられず、偶然の出会いをきっかけに「スナック」という仕事を通じて共に暮らし始めます。

しかし、平穏は長く続きません。

スナックの火事、職の喪失、経済的困窮。やがて彼女たちは、ATMから金を引き出す仕事や偽造カードによる違法な金稼ぎに手を染めていくのです。

この物語は、犯罪小説であると同時に、現代の格差社会に生きる女性たちのリアルな「サバイバル」の記録でもあります。

2. 持たざる者の現実が胸を打つ

花は、引っ越しのために必死でバイトして貯めたお金を、母親の男に盗まれます。金銭感覚も責任感もない母親のもとで育った彼女にとって、「普通に暮らす」ことは夢のまた夢。

信じられる大人も、逃げ込める場所もない。

そんななかで出会った黄美子との生活は、初めて「家」と呼べるものだったのかもしれません。大人に甘えることすらできなかった花が、初めて守られた場所。

でも、生活を共にするうちに、花の中で黄美子は「守られる存在」から「守るべき存在」に変わっていきます。

幼さと責任感の間で揺れる花の姿がとにかく切なくて、何度も胸が締め付けられました。

3. クライム小説としての緊張感と焦燥感

中盤から後半にかけて、『黄色い家』はまるでハードボイルドなクライム小説のような展開を見せます。

合法的な道が閉ざされてしまった彼女たちは、「これしかない」と信じて闇バイトに手を出していきます。

花だけが不安を感じ、桃子や蘭との間に不協和音が生まれ始める。

「これで本当にいいのか?」

読者としても、その問いがずっと頭に残ります。

金を稼ぎ、盗られ、自分の意思で渡し、また失っていく――。

何のために金が必要なのかさえ見えなくなり、ただ必死に生きている。そんな彼女たちの姿に、息苦しさとリアリティを感じずにはいられませんでした。

4. 今ある日常は、本当に「普通」なのか

『黄色い家』を読んでいると、ふと「自分の生活は本当に恵まれていたんだ」と気づかされます。

誰かに助けてもらえる家族がいて、頼れる制度があって、相談できる人がいて、仕事があって、スマホから買い物もできる。そんな日常が、彼女たちにはなかった。

彼女たちは「生きる」こと自体がすでにサバイバル。

罪を犯さずに暮らしていくことのほうが、よほど難しいという現実。

生まれた場所や家庭環境が違うだけで、人生の選択肢はこんなにも狭まってしまうのか。そう思うと、本当に胸が痛くなります。

5. 選書に迷ったら「感情」で選んでみて

「何を読めばいいか分からない」と思っているなら、その日の気分や感情に寄り添った選書もおすすめです。

たとえば、こんなときに『黄色い家』はぴったりかもしれません:

- 今の自分の生き方を見直したいとき

- 社会の闇や現実に向き合いたいとき

- 刺激的な読書体験をしたいとき

読書は、エンタメでもあり、自己対話の時間でもあります。

読後、「自分には何ができるだろう」と考えるような一冊は、きっとあなたの人生にも何かを残してくれるはずです。

6. 花たちを取り巻く「やさしさ」について

『黄色い家』に登場する大人たちは、決して無責任ではありません。むしろ、どうにもできない現実の中で、できる限りのやさしさを差し出そうとする姿が描かれています。

たとえば、身分証のない花たちに空き家を提供してくれたおじいさん。映水(ヨンス)さんもまた、裏の世界でしか生きられなかったけれど、花たちを守るような姿勢を見せてくれました。

彼らのやさしさは、「正しいかどうか」よりも「目の前の人間を見ているかどうか」にあるのだと感じました。

一方で、それでも救いきれない現実があり、やさしさだけでは生き延びられないという矛盾もまた、物語を重たくしています。

7. この物語が問いかける「自己責任」

貧困、犯罪、教育機会の欠如――。『黄色い家』は、こうした社会問題を個人の「努力不足」や「怠慢」で片づけてはいけないというメッセージを強く持っています。

花は、確かに犯罪に手を染めました。でも、そこに至るまでの背景はあまりにも重たく、無数の「選べなかったこと」で埋め尽くされているのです。

物語を読む中で、「これは自己責任なのか?」と何度も考えさせられました。

今、誰かを「甘えている」「努力が足りない」と切り捨ててしまいそうになったとき、ふとこの物語を思い出してしまうかもしれません。

そして、花のような存在がこの日本にたくさんいることを、私たちはもっと知っておくべきではないでしょうか。

8. 読後のモヤモヤは、未来への問い

『黄色い家』を読み終えたあと、胸に残ったのは「すっきりした読後感」ではありませんでした。

むしろ、答えの出ないモヤモヤと、何もしてあげられなかった無力感。だけどその感情こそが、この物語が私たちに投げかける問いなのだと思います。

「あなたはこの世界で、誰かの味方になれるか?」

「見過ごされた声に、耳を傾けられるか?」

そんな問いを、自分の中にそっと差し込んでくるような読書体験でした。

物語を消費するだけではない、本当に「出会ってよかった」と思える一冊。それが『黄色い家』です。

まとめ|読み終えて、今を大切に生きたくなる

川上未映子さんの『黄色い家』は、私たちにとっての「普通」が、決して万人にとっての当たり前ではないという事実を突きつけてきます。

格差、孤独、居場所のなさ、そして生きるための罪。

花たちの生き様は決して美しくはないけれど、そこには確かに「人間らしさ」がありました。

誰かの人生をのぞくことで、今の自分の生活や気持ちを見つめ直せる。そんな読書体験を求めている方には、強くおすすめしたい一冊です。

気になった方はこちらからチェックしてみてください。

『黄色い家』は各ストアで詳しく見られます!

読書の時間が取りにくい方には、耳で楽しめる「Audible」もおすすめです。

通勤中や家事の合間に聴けるので、意外と読書が身近になりますよ。

→ Audibleを30日無料で試してみる

コメント