1. 『暗殺』柴田哲孝とはどんな本か?

「あなたが信じている“真実”は、誰が作ったものですか?」

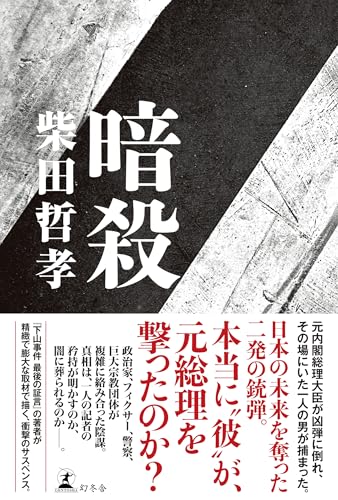

柴田哲孝による小説『暗殺』は、2022年7月8日に起きた日本の元内閣総理大臣の銃撃事件をモチーフに描かれたフィクション作品です。作中で元首相・田布施博之が凶弾に倒れたことをきっかけに、事件の背後にあるさまざまな政治的・宗教的背景が明らかになっていきます。リアルな描写とフィクションの境界があいまいになる構成で、読者に強烈な”もしも”を突きつけてきます。

2. 事件の裏側に迫るストーリーの核心

本作では、母親が宗教団体の信者であったために貧困の中で育った元自衛官・上沼卓也の行動が描かれていますが、物語全体は記者の視点による取材の目線が大きく占めています。彼はSNS上で犯人像を作り上げ、手製の銃を用意し、暗殺計画を実行に移そうとします。しかし物語はそれだけにとどまらず、別のスナイパーが存在する可能性や、被害者と宗教団体の関係性、警察や報道の一方的な見解など、真相が二重三重に塗り隠されている様子が描かれていきます。

体温で溶けるとされるガリウム弾、事件現場から消えた弾丸、角度的に不可能な銃創など、現実の事件でも指摘された疑問点が巧みに織り込まれており、実在の事件と照らし合わせながら読むことで深くのめり込む構成です。

さらに、合同教会と政界との関係、韓国への献金の流れ、SNSを利用した世論誘導など、現代の情報戦の怖さも浮き彫りになります。フィクションでありながら、現実味をもって語られる背景描写には、社会の「見て見ぬふり」が透けて見えてしまいます。

3. なぜ今、『暗殺』を読むべきなのか?

事件から時間が経ち、報道も落ち着きを見せるなか、私たちはつい出来事を「終わったこと」として捉えてしまいがちです。しかし、本作はその風化に対して”待った”をかけます。「本当にそれでよかったのか?」「見逃されている事実はなかったか?」と問い直す力があります。

特にメディアの報道がほぼ同じ切り口だったことや、現場検証が遅れたこと、被害者の銃創の角度に関する疑問などは、実際に多くの人が違和感を抱いた部分でもあり、作中でそれらに鋭く切り込んでいる点は大きな読みどころです。

また、「陰謀論」と一言で片づけられがちな内容についても、本作は丁寧に扱っており、読者が自分の頭で考えることを促してきます。情報の真偽に触れる怖さと向き合いながら、「それでも知りたい」という衝動を刺激される体験になるでしょう。

4. 真実と虚構の境界で心がざわつく体験

『暗殺』を読んでいると、どこまでが事実でどこからが創作なのか、境目が曖昧になっていきます。それが本作の最大の魅力でもあり、怖さでもあります。過去の事件(朝日新聞阪神支局襲撃事件)や、神道系組織の影響力、アメリカCIAの関与説まで登場し、あらゆる角度から日本の政治と宗教の複雑な結びつきに迫ります。

単なる陰謀論で片付けるには、あまりにもリアリティがありすぎる。この作品を読み終えたとき、「自分が見ている世界は本物なのか?」と疑いたくなる感覚に襲われます。

「なぜ散弾銃が発射されたにもかかわらず、周囲に被害がまったくなかったのか」「なぜ被害者の背後から撃たれたはずなのに、銃創の角度が不自然だったのか」。こうした違和感が、本作の至るところで再現されており、読者は何度もページを戻りながら事実関係を確認したくなる構成です。

5. 誰におすすめか?そしてどんな気分のときに読むべきか?

この作品は、実際の事件の裏側に興味がある人、陰謀論や国家権力の闇に関心がある社会派フィクション好きにぴったりの一冊です。

また、真実と虚構の境界にざわざわしたいとき、報道だけでは見えない世界をのぞいてみたくなったときにも強くおすすめできます。

“何かおかしい”と感じたまま終わってしまった事件に、もう一度目を向けてみたい人にもおすすめです。情報の洪水の中で、自分の感覚を信じてみるきっかけになるかもしれません。

6. まとめ:読んだ後に残る問い

『暗殺』は、社会の闇に触れながら、私たち読者にも問いかけてきます。「この国を動かしているのは誰なのか?」「報道される情報だけを信じていていいのか?」

答えは簡単には見つかりませんが、だからこそ考える価値がある。真相を追いかけることの危うさと同時に、その必要性を感じさせてくれる、非常に意義深いフィクションでした。

「信じること」と「疑うこと」のバランスを、読後にあらためて考えさせられる一冊です。

気になった方はこちらからチェックしてみてください。

『暗殺』は各ストアで詳しく見られます!

読書の時間が取りにくい方には、耳で楽しめる「Audible」もおすすめです。

通勤中や家事の合間に聴けるので、意外と読書が身近になりますよ。

→ Audibleを30日無料で試してみる

コメント