この本で得られること・効果

- 「死にたい」と思うほど追い詰められたときでも、人は生きようとする力を秘めていると気づける。

- 一見グロテスクでも、実は人の心の再生とつながりを描いた物語に出会える。

- 読後、生きることの意味を少しやさしく見つめ直せる。

💡前作はこちら:

👉 『死んだ山田と教室』感想レビュー

白い部屋で始まる、“333人の石井”の物語

物語の冒頭、唯(ゆい)は「死にたい」と思っていました。

けれど、次に目を覚ました場所は——

真っ白な床の、体育館のような広い空間。

見渡す限り、老若男女あわせて三百人ほど。

全員が同じ体操服を着ており、胸元には番号。

そして首には黒い輪がはめられていました。

見上げると、上部の黒いスクリーンに

「参加者一覧」として全員の番号と名前が表示されている。

その名前は、どれも「石井」から始まっていた。

「……全員、石井?」

状況を理解する間もなく、天井から機械的な声が響きます。

「これより、生き残りゲームを開始します」

次の瞬間、壁から無数のボールが撃ち出され、

デスゲームが始まりました。

当たった者の首輪が光り、爆発する。

床に赤いしぶきが飛び散り、静まり返る空間。

そして唯は気づきます。

——自分は、死にたかったはずなのに、今、死にたくない。

一方、現実世界では……

場面は変わり、探偵の伏見と助手の蜂須賀が登場します。

彼らのもとに持ち込まれた依頼は、

「行方不明になった劇団員・石井有一(いしいゆういち)を探してほしい」というもの。

この“石井有一”という人物と、

唯たちが戦う“石井だらけのデスゲーム”の関係は?

伏見は、劇団関係者や元同居人の証言を集めながら、

少しずつ有一の過去に迫っていきます。

白い部屋で行われているゲームと、

現実世界で進む捜査。

二つの物語が交互に描かれ、

まるでパズルのピースが少しずつはまっていくような感覚を味わえます。

子どもの遊びが、命を奪う

第1のゲーム「ドッジボール」が終わると、

残された石井は12人にまで減ります。

続く第2のゲームは、「しりとり」。

ただし、5つの禁じられた文字があり、

それを使うと首輪が爆発。

そして第3のゲームは「じゃんけん」。

“最初はグー”という号令のまま、誰も手を開かない。

緊張と恐怖が張り詰めた中、誰かが動くたびに命が散る。

まるで、子どもの遊びを大人の残酷さで塗りつぶしたような構成。

でもその裏には、もっと深い意味が潜んでいるように思えます。

ゲームが進むにつれ、唯たちは自分たちの「記憶」に違和感を覚え始めます。

そして、「なぜ自分がここにいるのか」「このゲームの目的は何か」を考えざるをえなくなるのです。

この作品の魅力は、“絶望と希望”の同居

最初はただのデスゲームもの。

けれど、読み進めるうちに、

“死にたかった少女が、生きる意味を見つけていく”物語へと変わっていきます。

残酷なシーンが多いのに、

どこか温かさを感じるのは、

登場人物たちが「人として」苦しみ、迷い、葛藤するから。

唯の心の中で、

「死にたい」と「生きたい」がせめぎ合う。

この心理の揺れを、金子玲介さんはとても丁寧に描いています。

誰におすすめか

💭 生きるのがしんどいと感じている人

唯のように、「消えたい」「生きてる意味がわからない」と思ったことがある人。

そんな人にこそ読んでほしいです。

絶望の中でも、人がどう“生”をつかもうとするか。

それがリアルに描かれています。

💭 普通のデスゲームに飽きた人

バトル・ロワイヤル系の展開に見えて、

実はもっと深いテーマが隠されています。

「なぜ石井ばかりなのか?」「誰がこのゲームを動かしているのか?」

最後まで読まないと、その意味がわからない構成は見事です。

💭 人間ドラマを感じたい人

極限の状況で見えてくる“人の本性”。

裏切り、優しさ、罪悪感、希望。

さまざまな感情が交錯し、

読んでいて「自分ならどうするだろう」と何度も考えさせられます。

どんなシーンで読みたいか

この本は、一人で静かに読む夜が似合います。

寝る前の静けさの中、ページを開くと、

まるで自分も“白い部屋”に立っているような感覚になる。

また、休日の昼にじっくり読むのもおすすめです。

中盤から終盤にかけては一気にページをめくりたくなるほどのスピード感。

止められません。

私が感じたこと

最初は、「ただのグロ小説かな」と思っていました。

でも読み進めるうちに、

唯の心の変化がまるで自分自身のように重なってきました。

死にたいと思うのも人間。

でも、誰かの言葉ひとつで、生きたくなる瞬間がある。

この本は、その“変化”を物語にしてくれている気がしました。

血や恐怖の描写に慣れていない人でも、

最後まで読む価値はあります。

なぜなら、残酷さの奥にあるのは「希望」だから。

金子玲介という作家のすごさ

金子玲介さんの作品は、ジャンルで括るのが難しいです。

ホラーでもあり、ミステリーでもあり、ヒューマンドラマでもある。

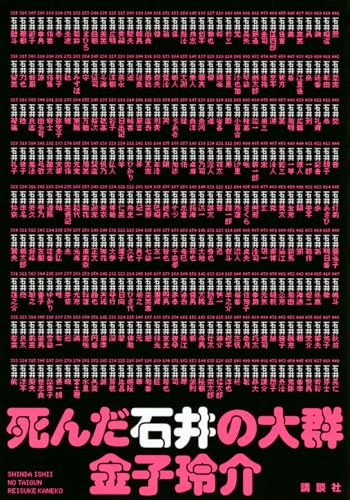

本作『死んだ石井の大群』は「死んだ◯◯」シリーズの第二弾ですが、

前作を読んでいなくても楽しめます。

荒唐無稽な設定の中に、

現実の痛みや孤独、そして再生を描く筆致。

それが読者の心を掴んで離しません。

読後に得られる気づき・変化

- 「生きる」ことの本能的な強さに気づく。

人はどんなに絶望しても、最後まで生を選ぼうとする。 - 自分の中の“矛盾”を受け入れられるようになる。

死にたい気持ちも、生きたい気持ちも、どちらも本当の自分。 - 誰もが、誰かの中で生きていると感じられる。

人はひとりではない。苦しみの中でも、必ずつながりがある。

まとめ:この本が教えてくれること

『死んだ石井の大群』は、ただのデスゲームではありません。

それは、人間の「生きる理由」を探す物語。

恐ろしくて、グロくて、時に息が詰まる。

でも、ページを閉じた瞬間に、不思議な温かさが残る。

うまく言えないけれど——

「生きるって、まだ悪くないな」

そう思わせてくれる一冊です。

気になった方はこちらからチェックしてみてください。

『死んだ石井の大群』は、各ストアで詳しく見られます!

読書の時間が取りにくい方には、耳で楽しめる「Audible」もおすすめです。

通勤中や家事の合間に聴けるので、意外と読書が身近になりますよ。

→ Audibleを30日無料で試してみる

コメント