この本で得られるもの

- 働き方と読書習慣の関係性を歴史的に理解できる

- 読書が「情報」から「知識=ノイズ」へと変化してきた背景を学べる

- 忙しい中でも読書の余裕をつくるヒントが得られる

- 「半身で働く」という新しい生き方の視点を持てる

- 自分の働き方や生き方を見直すきっかけになる

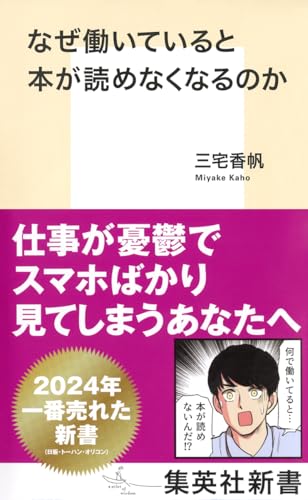

この本は「なぜ社会人になると本が読めなくなるのか?」という身近な問いからスタートし、日本の近代以降の読書史を振り返りながら、読書と労働の深い関係を解き明かしていきます。読書をめぐる歴史を知ることで、読書量が減ったことへの罪悪感を和らげつつ、今後の生き方を考えるヒントを与えてくれる一冊です。

誰におすすめか?

- 仕事が忙しくて読書から離れてしまった会社員

- 「本を読む時間がない」と悩んでいる人

- 自己啓発本ばかりに偏ってしまい、読書の楽しみを忘れかけている人

- 読書文化や働き方の歴史に興味のある人

- 精神的に余裕を持ちたいと願っている人

現代人にとって「読めない」ことは、単なる怠け心ではなく、社会の仕組みや働き方の歴史に根ざした問題でもあります。この本はその事実を丁寧に解説してくれるため、読者は安心すると同時に、行動のヒントを受け取ることができます。

“半身で働く”という余裕を持つためには、教養や自己啓発の本だけでなく、心が安らぐ物語に触れるのも大切です。たとえば → 坪井聖『なでしこの記憶』レビュー記事はこちら

明治から令和へ――読書と労働の歴史

明治時代:黙読のはじまりと自己啓発

- 本が大量生産されるようになり、家族や仲間と「朗読」するスタイルから、ひとりで読む「黙読」へ移行。

- 自助努力を促す自己啓発本が流行し、成功を夢見る人々を後押しした。

- 「知っているか、知らないか」で人生の選択肢が大きく変わるという感覚が広まった。

大正時代:読書人口の爆発とサラリーマンの誕生

- 社会不安の中で宗教や社会主義の本が広がり、思想や生き方に影響を与えた。

- サラリーマンという新しい階層が登場し、現代のブラック労働に通じる働き方の構造が既に存在していた。

- 「修養」=労働者としての自己研鑽、「教養」=アイデンティティを保つための学びに二分化していった。

昭和前期:円本と読書の大衆化

- 「円本(全集)」が流行し、安価で網羅的な読書が可能に。

- これが「積読文化」の始まりであり、サブスクのような仕組みがすでに存在していた。

- 忙しいサラリーマンにとって「買って並べるだけで安心できる」文化が生まれた。

戦後から高度経済成長期へ

- ギャンブルやエンタメが急速に広がり、読書は娯楽の選択肢の一つになった。

- 文庫本が登場し、紙代を抑えながら多くの人が手に取りやすくなった。

- 高度経済成長期には長時間労働に合わせるように、英語や記憶力強化など「仕事に役立つ本」が主流に。

- テレビやドラマとの相互作用で小説の売れ方や読書習慣も変化していった。

80年代以降:教養からコミュニケーション能力へ

- 大卒がエリートではなくなり、入社後の「昇進のためのスキル」が重視されるようになった。

- 女性は学歴コンプレックスを埋めるためにカルチャースクールに通い、現代のオンラインサロンにも通じる学びの形へとつながっていった。

- 読書は「階級を上げるための手段」としての色合いを強めた。

90年代〜現代:情報化社会と読書離れ

- 政治から経済へと価値観がシフトし、社会を変えるより「自分をどう管理するか」が中心に。

- インターネットの普及で「情報=すぐ答えがわかるもの」に重きが置かれ、読書の持つノイズ(予期せぬ出会い)が敬遠されるように。

- 倍速再生やオーディブル、速読など、効率重視の読書が広がった。

- 仕事以外の余白を持てない状況が、読書離れを加速させている。

著者の提案:「半身で働く」生き方

三宅香帆さんが提示するのは、「全身全霊で頑張る」のをやめること。

- 半身で働く=心と体に余裕を残す

- 余裕があるからこそ、読書という「ノイズ」を受け入れられる

- そのノイズが新しい知識や価値観となり、人生を豊かにする

これは単なる読書術ではなく、働き方や生き方そのものを問い直す提案です。現代に広がる燃え尽き症候群や精神的疲弊の背景に迫る、とてもリアルで説得力のあるメッセージになっています。

どんなシーンで読みたい?

- 休日の朝、ゆっくりコーヒーを飲みながら

- 通勤電車の中で「自分の働き方」を振り返りたいとき

- 仕事に追われて余裕をなくしていると感じたとき

- 読書のモチベーションを取り戻したいとき

- カフェで気分を切り替えながら、心に余裕をつくりたいとき

読書時間がない…そんな気持ちに寄り添ってくれる本なので、肩の力を抜いて読めるシーンがおすすめです。

読後に得られる気づき

- 読めないのは「自分の怠慢」ではなく、社会や歴史の背景があること

- 情報だけでなく、ノイズを受け入れることで知恵や教養が育つこと

- 半身で働くことで、精神的にも持続可能な働き方ができること

- 読書は自己投資であると同時に、「自分を守るための余白」でもあること

- 本を読むことは、自分がまだ知らない「遠い文脈」に触れる体験であること

働きながら読書を続けるコツ

本書では、具体的な「読書を習慣化するヒント」も紹介されています。

- SNSで趣味の合う読書アカウントをフォローする

- iPadなどを使ってどこでも読める環境を整える

- 集中できるカフェを見つける

- 書店に足を運び、タイトルだけでも気になる本を探す

- 思い切って新しいジャンルに挑戦してみる

- 無理をせず「読みたいときに読む」ことを大切にする

こうした工夫を積み重ねることで、忙しい日常にも読書の時間を取り戻すことができます。

まとめ

『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』は、タイトルの通り「働き方と読書」をテーマにした本でありながら、単なるビジネス書ではなく、日本の近現代史を背景にした壮大な読書史でもあります。

忙しくて本を読めないと感じている人にこそ手に取ってほしい一冊です。読書の意味をあらためて考え、自分の働き方を見直すきっかけになるでしょう。

「半身で働く」ことで得られる余裕が、読書の楽しみを取り戻す第一歩になるのだと思います。読書は情報収集ではなく、自分の人生をより豊かにする「知」との出会い。そのための余裕をどう作るか、ぜひこの本からヒントを受け取ってほしいです。

気になった方はこちらからチェックしてみてください。

『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』は各ストアで詳しく見られます!

読書の時間が取りにくい方には、耳で楽しめる「Audible」もおすすめです。

通勤中や家事の合間に聴けるので、意外と読書が身近になりますよ。

→ Audibleを30日無料で試してみる

コメント