※このサイトはアフィリエイト広告(Amazonアソシエイト含む)を掲載しています。

この本で得られること

この本を読むと、**「過去の自分と向き合う勇気」をもらえます。

そして、逃げてもいい、立ち止まってもいい——でも「自分の声を取り戻すことだけは諦めないで」**というメッセージが、静かに胸に響きます。

生きづらさや閉塞感を抱えているとき、人間関係に疲れたとき。

そんなときに読むと、まるで自分の心の奥にたまった澱が、少しずつ溶けていくような感覚を覚えるでしょう。

廃校を前に、人々の記憶が動き出す

舞台は、九州の片隅にあるかなた町の小学校。

121年の歴史を持つ学校が、ついに廃校を迎える日がやってきます。

最後の秋祭り。

そこに集まるのは、かつてこの町で生まれ育った人々。

誰もが、それぞれの「時間」を背負って再びこの場所へ戻ってきます。

夕暮れ時、校庭に流れるのはドヴォルザークの《家路》。

その音楽が流れるたびに、登場人物たちの心の中に、忘れていた痛みや後悔がよみがえります。

——あの時、言えなかった言葉。

——あの時、選べなかった道。

それでも人生は続いていく。

この作品は、そんな**「時間の流れと人の心」**を、繊細に描いた連作短編集です。

夕暮れに立つ女たち

この物語を動かすのは、五人の女性たち。

それぞれの章で語り手が変わり、同じ町、同じ出来事が、違う角度から照らし出されます。

類──檻の中で生きる女

類は、小学生のころからずっとこの町を出られないでいる女性です。

夫・悟志と暮らし、母になり、気づけばあの頃の夢も、自由も、置き去りにしていました。

でも心のどこかでは、「あのとき逃げた群先生」の姿を忘れられない。

檻の中で生きながらも、いつか自分も誰かに“連れ出してほしい”と願っていたのかもしれません。

千紗──「あの時」の後悔と再出発

かつて悟志と関係を持ち、子どもを堕ろした千紗。

彼女は長年の恋人との関係に疲れ果て、帰省した故郷で過去と再会します。

昔、見たくなかった自分。

あの時の決断をもう一度見つめることで、ようやく「自分の足で歩き出す」決意をする——

その姿には、痛みの中にも凛とした強さがあります。

佳代子──「母」でも「女」でもあるということ

夫とのセックスレスに苦しむ佳代子。

“母親”である前に、一人の“女”としての自分を見失いそうになっています。

義母との会話や、祭りの日の情景を通じて、佳代子は少しずつ気づきます。

——「我慢することが愛じゃない」。

自分を偽らないことこそが、家族を守る第一歩なのだと。

麦──新しい世界へ向かう子どもたち

物語の中で唯一、小学生の視点から描かれる章。

母と離れて暮らす少女・麦は、廃校の祭りで“全力で歌う”という小さな挑戦をします。

その姿はまるで、次の世代が未来へと旅立つ象徴のよう。

大人たちが背負ってきた“檻”を、麦たちが越えていく瞬間に胸が熱くなります。

三好──逃げずに、戦う女たちへ

そして、最後の章を締めくくるのが三好。

シングルマザーとして、発達障害を持つ息子を育てながらも、理不尽な社会に立ち向かおうとする女性です。

「逃げてもいい。でも、声を上げることをやめちゃだめだ」

彼女の言葉が、この作品のテーマをまっすぐに射抜きます。

三好の強さは、すべての女性たちの背中を押してくれるようでした。

誰におすすめか──閉塞の中でもがくすべての人へ

この本は、こんな人におすすめです。

- 家庭や職場など、「逃げられない場所」に息苦しさを感じている人

- 「あの時こうすればよかった」と過去の後悔にとらわれている人

- そして、“自分らしく生きたい”と願っているのに一歩を踏み出せない人

登場人物たちは、みな同じように悩みながらも、

“正しさ”より“自分の気持ち”に正直であろうとします。

だからこそ読者は、どの章にも自分を見つけてしまう。

彼女たちはフィクションの存在でありながら、まるで身近な誰かのように感じられるのです。

「自分の人生、このままでいいのかな」と感じたときに読みたいのが、同じく“再出発”を描いた

『マンダラチャート』(垣谷美雨)の記事はこちら。

自分の軸を見つめ直すヒントが、そっと心に灯る一冊です。

どんな時に読みたいか──夕暮れに、ひとりで静かに

おすすめの読書シーンは、夕方から夜にかけての静かな時間。

一日の終わり、部屋の明かりを少し落として、

コーヒーを片手にページをめくるのがぴったりです。

外から夕焼けの光が差し込み、ふと遠い昔を思い出すような瞬間。

そんなとき、この作品の世界がスッと心に入り込んできます。

もし可能なら、BGMにドヴォルザークの《家路》を。

そのメロディが、物語の中の“かなた町”とあなたの心を、静かに結びつけてくれます。

この物語に流れるドヴォルザーク──「帰る場所」と「もう一度の出発」

ドヴォルザークの《家路》は、ただのBGMではありません。

それはこの物語全体を包み込む“祈り”のような存在です。

夕焼けの空の下、校内に響くその旋律。

それは「帰ろう」と優しく語りかけながらも、

同時に「もう一度、歩き出そう」と背中を押してくれます。

人生のどの段階にいても、私たちは何度でも“家路”をたどる。

過去へ帰り、そして未来へ向かう。

ドヴォルザークの音が、そんな往復の旅を静かに導いてくれるようでした。

読後の気づき──“かわいそう”と思うことをやめたい

この本を読み終えたあと、心に残った言葉があります。

「せめて、自分を“かわいそう”と思うことだけはやめたい。」

生きていると、どうしても「私ばっかり」「なんで自分だけ」と思ってしまう。

けれど、この作品の女性たちは、そうした“自己憐憫”の檻から、少しずつ抜け出していきます。

彼女たちは、自分の人生を“取り戻す”ために、小さな声を上げる。

その声が、誰かを救い、そしてまた自分を救う。

うまく言えないけれど、私はこの本を読んで、

「生きるとは、自分の痛みと仲良くなること」なんだと感じました。

気づいたら、深く息を吸い込んでいました。

それは悲しみではなく、「もう一度歩き出せる」という実感でした。

作者が描く人間の奥行き──善悪の間にあるリアル

この物語の最大の魅力は、誰も“完全な悪者”がいないこと。

たとえ過ちを犯した人でも、その人なりの理由がある。

そして、その理由は誰かの痛みと必ず繋がっている。

人は皆、自分を正当化して生きている。

それを否定せずに、ただ静かに見つめてくれる作者のまなざしに、私は何度も救われました。

故郷とは、帰る場所ではなく“思い出す場所”

この作品を読みながら、ふと「故郷ってなんだろう」と考えました。

好きになれない町でも、そこには確かに“私の一部”がある。

逃げても、離れても、心のどこかに残り続ける。

それは、ドヴォルザークの旋律のように。

懐かしくて、少し切なくて、それでも温かい。

この作品は、そんな“帰る場所”の意味を、改めて教えてくれます。

まとめ──ドヴォルザークの夕暮れに、明日を見つめて

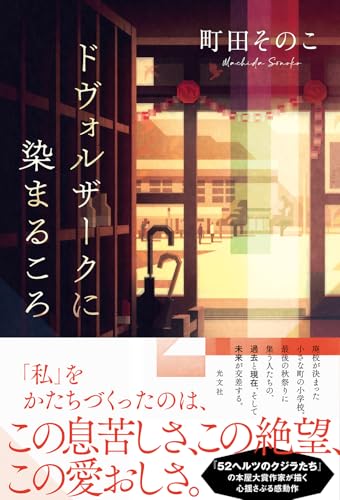

『ドヴォルザークに染まるころ』は、

閉ざされた町の中で、それでも“自分を生きようとする”人々の物語です。

息苦しさ、後悔、諦め。

そのすべてを抱えながらも、登場人物たちは前を向こうとします。

そして、夕暮れの中に流れる《家路》の調べが、

彼女たちの背中を、そして私たち読者の背中を、そっと押してくれる。

人生は続く。

立ち止まることはあっても、終わりではない。

夕焼けの空に染まりながら、今日もまた一歩、前へ。

📖 『ドヴォルザークに染まるころ』

懐かしさと痛み、そして希望を抱いて生きるすべての人へ。

ドヴォルザークの旋律とともに、もう一度「自分の家路」を歩いてみませんか。

気になった方はこちらからチェックしてみてください。

『ドヴォルザークに染まるころ』は、各ストアで詳しく見られます!

読書の時間が取りにくい方には、耳で楽しめる「Audible」もおすすめです。

通勤中や家事の合間に聴けるので、意外と読書が身近になりますよ。

→ Audibleを30日無料で試してみる

コメント