※このサイトはアフィリエイト広告(Amazonアソシエイト含む)を掲載しています。

この本で得られること・感じられる効果

「なんであの人はできないんだろう?」

そんなふうに、つい他人の“できなさ”に苛立ったことはありませんか。

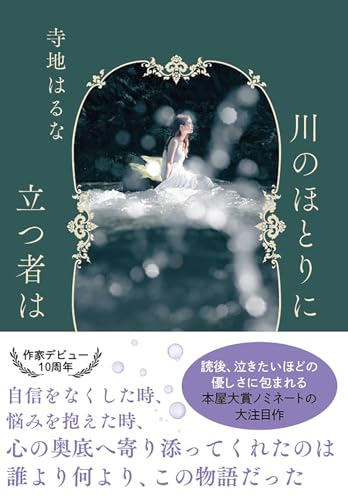

寺地はるなさんの『川のほとりに立つ者は』は、そんな私たちの中にある“無意識の傲慢さ”を静かに映し出す物語です。

他人を理解することの難しさ。

「助けたい」「わかりたい」と思う気持ちが、時に相手を追い詰めてしまうこと。

そして、「できない」を責めない優しさがどれほど大切かを教えてくれます。

読み終えたあと、自分の中にある“当たり前”が少し柔らかくなる。

そんな変化を感じられる一冊です。

あらすじ(ネタバレ控えめ)

カフェ「クロシェット」で店長をしている原田清瀬。

真面目で責任感が強く、周りから頼られる一方で、他人のミスや不器用さに苛立ってしまう自分に気づくこともありました。

そんなある日、しばらく連絡を取っていなかった恋人・松木圭太が、思いがけない事故で意識不明になったとの知らせが入ります。

病院を訪れた清瀬は、松木が“誰か”のために何かを抱えていたことを知り、彼の過去をたどり始めます。

松木が関わっていたのは、どこか影を背負った女性・菅井天音と、彼の親しい友人・岩井樹(いっちゃん)。

清瀬は松木が「誰かと文字の練習をしていた」と聞き、その相手を子ども?くらいの存在だと思っていました。

けれど、真実に少しずつ触れていくうちに、自分の中の思い込みや視野の狭さに気づかされていきます。

“できる人”と“できない人”のあいだにある、見えない境界線。

そして、誰もが抱える“生きづらさ”を静かに照らし出す物語です。

登場人物たちが映す「できない」現実

原田清瀬 ― 真面目すぎる店長

完璧を求める清瀬は、つい「頑張ればできるはず」と考えてしまうタイプ。

同僚の失敗や要領の悪さを見ると、苛立ちを抑えられない日もあります。

けれど、そんな清瀬が出会う“思い通りにならない人たち”が、少しずつ彼女の価値観を揺さぶっていきます。

品川さん ― トラブルメーカーのアルバイト

感情の起伏が激しく、失敗ばかりの品川さん。

ある日、思わぬトラブルを起こし、清瀬はまた「どうしてあの人は」と頭を抱えます。

しかし、彼女と向き合ううちに、清瀬は“できない”にはそれぞれ理由があることに気づかされます。

品川さんが語った本音は、清瀬の心に深く残りました。

松木圭太 ― 清瀬の恋人

穏やかで優しい松木は、誰よりも他人の痛みに敏感な人。

彼の過去を知ることで、清瀬は「理解すること」と「わかったつもりになること」の違いに気づいていきます。

人の苦しみを本当に理解するには、想像以上の勇気と優しさが必要なのだと、松木の存在が教えてくれます。

岩井樹(いっちゃん) ― 素直でまっすぐな青年

松木の親しい友人・いっちゃんは、どこか不器用で、まっすぐな心を持つ青年。

彼は自分なりの方法で人と関わろうとし、その純粋さが周囲の人々に小さな変化をもたらしていきます。

清瀬は彼の姿を通して、“できないこと”よりも“伝えようとする気持ち”の方が大切なのかもしれないと感じ始めます。

菅井天音 ― “可哀想な女”として生きる人

天音は、どこか影をまといながらも、懸命に自分の居場所を探している女性。

人に頼りながら生きることを選んだ彼女の姿は、時にわがままにも、時に切実にも見えます。

一方で、彼女の言葉には“恵まれた環境の外にいる人”だけが知っている現実がにじんでいます。

人を責める前に、「もしかしたらその人は、そうするしかなかったのかもしれない」と立ち止まらせてくれる存在です。

小さな「できない」が教えてくれること

清瀬が関わる人たちは、誰もが“できないこと”を抱えています。

でもそれは、怠けでも弱さでもなく、「生きる形が少し違う」だけ。

清瀬は、そんな人たちと出会うことで、

「理解すること」は“許すこと”ではなく、“寄り添うこと”なのだと気づいていきます。

誰におすすめか

この本は、次のような人に特におすすめです。

- 職場や家庭で、他人の“できなさ”にモヤモヤする人

- 「頑張ればできる」と思いがちな完璧主義の人

- 人を助けたい、理解したいと思いながらも空回りしてしまう人

- 心が少し疲れた夜に、静かに人の優しさに触れたい人

つまり、「人付き合い」に悩んでいるすべての人に寄り添ってくれる本です。

寺地はるなさんの他の作品はこちら👇

🌿 寺地はるな『今日のハチミツ、あしたの私』 は、日々の疲れや迷いをそっと溶かしてくれるような物語。

あしたを少し前向きに迎えたくなる一冊です。

どんなシーンで読みたいか

静かな夜、ひとりでホットコーヒーを飲みながら。

あるいは、職場で誰かにイラッとしてしまった帰り道。

「自分は悪くない」と思っていた気持ちが少しほぐれて、

「相手の事情もあったのかもしれない」と思えるようになる。

そんな穏やかな気づきをくれる時間を、この本は与えてくれます。

読後に得られる気づきと変化

読後、心に残るのは“反省”ではなく“理解”です。

「できない」と言えない人がいる。

「助けて」が言えない人がいる。

そして、手を差し伸べられても、その手を取れない人もいる。

それを責めずに、ただ“祈るように見守ること”が、

本当の優しさなのかもしれません。

清瀬が見せる小さな祈りには、

寺地はるなさんが描く「人間の優しさの原点」が静かに込められています。

読む人の心にも、そっとやわらかな灯りがともるような余韻が残ります。

この物語が教えてくれたこと

- 「努力すればできる」は誰にでも当てはまらない

- 他人の“できなさ”を責めるより、背景を想像することが大切

- 優しさとは、“理解しようとする姿勢”そのもの

- 恵まれた環境を当たり前と思わずに生きる

清瀬が気づいたように、私たちもまた日常の中で、

“自分の正しさ”に縛られて誰かを見えなくしているのかもしれません。

でも、この本を読み終えたあと、きっと少し優しくなれる。

誰かの「できない」を責めずに、「大丈夫」と思えるようになります。

作品の魅力:静けさの中にある“人間の温度”

寺地はるなさんの物語は、日常の中にある痛みや希望を、

丁寧にすくい上げるように描かれています。

『川のほとりに立つ者は』もまた、

ひとつの出来事をきっかけに、人の心が少しずつほどけていく物語です。

特別な事件よりも、

何気ない言葉や小さな選択の積み重ねが、人の人生を変えていく。

その“静けさの中の力強さ”こそ、寺地作品の魅力だと感じます。

そしてこの物語でも、

「誰も完全に正しくも、完全に悪くもない」という人間の真実が、

温かく、そして現実的に描かれています。

読後の余韻と再読したくなる理由

物語の終盤、清瀬はある出来事を通して、

「人を理解すること」「誰かを想うこと」の本当の意味に気づきます。

誰かの痛みに寄り添うとはどういうことか。

そして、自分には何ができるのか。

その答えは、劇的な展開の中ではなく、

日々の小さな思いやりや選択の中にありました。

読み終えたあと、心の奥にそっと灯るような静けさが残ります。

それは悲しみでも感動でもなく、

「生きること」そのものをやさしく見つめ直したくなるような余韻です。

寺地はるなさんの言葉の力

『川のほとりに立つ者は』を読んで感じたのは、

“正しさ”よりも“やさしさ”を信じるまなざしでした。

誰かを責めることも、断罪することもなく、

それぞれの「できない理由」や「傷ついた背景」を静かに見つめていく。

登場人物たちは不器用で、決して完璧ではありません。

けれど、その不器用さの中にこそ、

人が人を思いやる力強さが宿っている――

そんなメッセージを感じます。

この物語は、「理解されない痛み」と「理解したい願い」の間で揺れる人々を通して、

“生きることの難しさと温かさ”をやわらかく描き出した一冊です。

まとめ|“できない”を責めない世界へ

「できないこと」を責めない。

それは、誰かを救うための最初の一歩。

『川のほとりに立つ者は』は、優しさをもう一度信じさせてくれる物語です。

人を助けたいと思うほど空回りしてしまう人。

「なんでできないの?」とつい口にしてしまう人。

そんなあなたにこそ読んでほしい。

きっと読後には、

「わたしも、もう少し人に優しくなりたい」

そう思える自分に出会えるはずです。

気になった方はこちらからチェックしてみてください。

『川のほとりに立つ者は』は、各ストアで詳しく見られます!

読書の時間が取りにくい方には、耳で楽しめる「Audible」もおすすめです。

通勤中や家事の合間に聴けるので、意外と読書が身近になりますよ。

→ Audibleを30日無料で試してみる

コメント