※このサイトはアフィリエイト広告(Amazonアソシエイト含む)を掲載しています。

はじめに:あの静けさと不安のなかで

「パンデミック」——。

その言葉を聞くだけで、あの息苦しい日々を思い出す人も多いでしょう。

マスクで表情を隠し、誰とも距離を詰められず、何かに怯えながら過ごした時間。

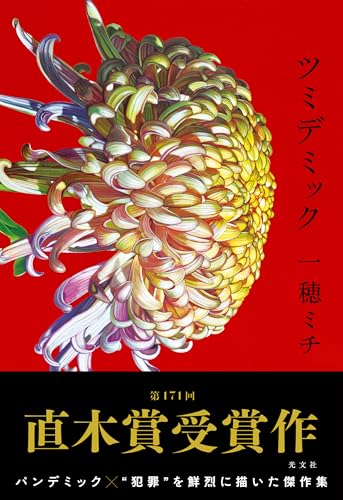

一穂ミチさんの短編集『ツミデミック』は、そんな現代の記憶を、ただ記録するだけの物語ではありません。

むしろ、あの時代に生きた「人の心の変化」を描いた文学作品です。

感染したのは、ウイルスではなく“心”だったのかもしれない。

孤独、嫉妬、虚しさ、後悔——。

それぞれの登場人物たちは、まるで見えないウイルスのように広がる感情の中で、

誰かを傷つけたり、誰かに救われたりしながら、生きています。

この本で得られること・効果

『ツミデミック』を読むと、

私たちが「もう終わったこと」として蓋をしていた感情が静かに蘇ります。

・あの頃の不安や孤独を、ようやく言葉にできる

・人の弱さや過ちを、否定せずに受け入れられる

・“生き延びた自分”を、少しだけ誇らしく思える

つまりこの本は、パンデミックという時代を生きたすべての人の“心の回想録”。

過去の出来事を再現するのではなく、

あの時代の「人間らしさ」をすくい取るように描いています。

誰におすすめか

- コロナ禍を経て、どこか心にぽっかり穴が空いたように感じる人

- 「人って、なぜ弱いのに誰かを想うのだろう」と考えたことのある人

- 一穂ミチさんの繊細で静かな筆致に惹かれる読者

- 『スモールワールズ』のように、日常の裂け目を覗くような作品が好きな人

- 人間の闇を描きつつも、最後に微かな希望が欲しい人

特に、「あの頃の自分を、まだうまく言葉にできていない」という人に。

この本は、あなたの中に残っている“未消化の痛み”を、やさしくほどいてくれます。

一穂ミチさんの筆は、“日常のひずみ”を静かに照らすのが本当にうまい。

同じように心に刺さる短編集として話題になった『スモールワールズ』についても、別の記事で紹介しています。

👉 『スモールワールズ』の記事はこちら

一穂ミチが描く“人の弱さ”と“心の温度”

『ツミデミック』というタイトルを見たとき、

多くの人がまず、その響きの強さに心を留めるでしょう。

けれどこの作品で描かれるのは、

「誰かを思いやれなかった後悔」や「自分を守るための嘘」、

あるいは「ほんの小さな無関心」といった、

私たち誰もが抱える“かすかな痛み”です。

一穂ミチさんは、その“心の温度差”を丁寧に描きます。

温度を失った人、ぬくもりを求める人、

そしてようやく自分を赦せるようになる人——。

読んでいるうちに、まるで登場人物たちの呼吸が聞こえるよう。

その心の揺れは、どこかであの頃の私たちと重なります。

各短編が照らす「人間の断片」(ネタバレなし)

この短編集には、六つの物語が収められています。

どれも独立していながら、通底するのは“人の脆さと再生”。

たとえば——

- 閉塞した日常の中で、思いがけず誰かと心が触れる瞬間

- 過去の罪を抱えながらも、赦しを探す人の物語

- 家族という小さな社会の中で、繰り返される選択と誤解

- 死や喪失を経て、それでも誰かを想う力

ひとつひとつの物語が、違う方向から「パンデミックの影」を描いています。

けれど、どの話にも“人は一人では生きられない”という共通の祈りがある。

暗いだけではなく、どこかに温度がある。

絶望の底でさえ、わずかな光が差し込んでいる。

それが一穂ミチさんの物語の美しさです。

読んでいると感じる「あの時の匂い」

この本の凄さは、あの時代の空気を“再現”する力にあります。

ニュースから流れる感染者数、

マスクを外すタイミングを測る沈黙、

人と目が合うだけで生まれる緊張感——。

でも、作者はそれを説明的に書かない。

あくまで登場人物たちの日常の「背景」として、

読者の記憶の底から自然に呼び起こさせる。

読んでいるうちに、

「ああ、あの感覚、たしかにあったな」と思い出すのです。

そしてその記憶は、決して“過去の異常事態”ではなく、

「自分の中にまだ生きている一部」なのだと気づかされます。

どんなシーンで読みたいか

この本は、明るい場所で読むよりも、

少し静かな夜にページをめくるのが似合います。

- 夜更け、スマホを置いて自分と向き合いたいとき

- 誰かに苛立ち、でも本当は優しくなりたいと思うとき

- 「あの頃の自分」をふと振り返りたくなった休日

- 仕事や家庭の中で、孤独を感じた瞬間

どの短編もボリュームがちょうどよく、

疲れた夜に一話ずつ読むのにぴったりです。

読むたびに、

「この登場人物の中にも、自分がいるかもしれない」

そんな不思議な共感が湧き上がります。

読後に訪れる、静かな変化

『ツミデミック』を読み終えたあと、

心の中に残るのは「暗さ」ではありません。

むしろ、「それでも人はやっぱり優しい」という確信のようなものです。

あの時期、私たちは知らず知らずのうちに、

誰かを疑い、誰かに苛立ち、そして誰かを想っていました。

この本は、そのすべてを「人間らしさ」として肯定してくれます。

「罪を抱えても、人は生きていける」

「壊れても、やり直せる」

そう思えるようになるのです。

つまりこの作品は、パンデミックの“総括”ではなく、

人間の再生を描いた、希望の文学です。

一穂ミチという作家の眼差し

一穂ミチさんの文章には、常に「静かな慈しみ」があります。

誰かを断罪するのではなく、ただ見つめ、寄り添う。

読者に“理解”を求めるのではなく、

“共感”をゆっくりと差し出してくれる。

それはまるで、疲れた夜に差し出される温かい飲み物のよう。

現実は何も変わらないけれど、心の中が少しだけ柔らかくなる。

『ツミデミック』は、そんな「人の痛みに寄り添う優しさ」が

ページのすみずみにまで満ちています。

まとめ:あの頃の痛みも、いまを生きる力になる

この短編集には、あの頃の不安や孤独、

そして人と人との小さなつながりが描かれています。

変わってしまった日常の中で、

それでも誰かを想い、立ち上がろうとする人々。

ページを閉じたあとに残るのは、

「生きることは、続いていく」という静かな確信です。

『ツミデミック』は、

喪失の時代を通り抜けたすべての人に贈られる、

優しくも力強いエールのような一冊です。

📖 『ツミデミック』(一穂ミチ/文藝春秋)

時代の痛みをやさしく包み込む、再生の短編集。

あの頃の自分を少しだけ抱きしめたい夜に、ぜひ。

気になった方はこちらからチェックしてみてください。

『ツミデミック』は、各ストアで詳しく見られます!

読書の時間が取りにくい方には、耳で楽しめる「Audible」もおすすめです。

通勤中や家事の合間に聴けるので、意外と読書が身近になりますよ。

→ Audibleを30日無料で試してみる

コメント